圣贤风范-第4集

亲爱的听众朋友们大家好,今天想要和您分享的文章题目是:圣贤风范。

上一期,我们学习了爱惜字纸,敬畏圣贤、经典的重要性,明白了诚敬能得大利益;还提到学儒就学孔老夫子。那夫子是如何学习、如何教学、如何承传文化的?

今天,我们以《论语·学而》篇中的第一段经文,来体会夫子的风范。子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

整部《论语》从“学”开始谈起,也是告诉我们:人要好学。《大学》中说,“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。“明德”是本善;“明明德”就是恢复本善,这是自觉;恢复了本善,就成就了自己的智慧,进而“亲民”,这是觉他。自觉觉他做到圆满,就是“止于至善”。

夫子说:“吾尝终日不食,终夜不寝,以思无益,不如学也”。意思是我整天不吃饭,整晚不睡觉,思考人生的意义是什么,却一直想不明白。最后展开经典,读到老祖宗的慈悲教诲,才慢慢找到方向。

所以这个“学”,就是从古圣先贤的教诲中,得到人生的启发。人不读经,可能是非、善恶、邪正都辨别不清楚。所以,学习就是学觉悟;是学做圣贤,修身、齐家、治国、平天下;也要时时保持正念,保持积极的心态。这是学习的目标。

学习也是放下的过程,《大学》中讲“格物”,就是革除物欲、习气。比如,我们放下自私自利,仁慈心自然就生起来了;放下虚伪,真诚心自然就生起来了。

接着经文讲“时习之”。我们有了学习的目标,还要有一个路径,才能达到“止于至善”这个目的地。“习”就是路径,就是效法经典,效法圣贤,学一句,做一句。

大家看“习”的正体字 ,上面是个“羽”字,下面是个“白”字。就像幼鸟学飞,首先它要拍拍翅膀,翅膀一张开,肚子上就露出了白白的羽毛。所以,学习一定要在我们的生活、工作、处事待人接物中去实践。

,上面是个“羽”字,下面是个“白”字。就像幼鸟学飞,首先它要拍拍翅膀,翅膀一张开,肚子上就露出了白白的羽毛。所以,学习一定要在我们的生活、工作、处事待人接物中去实践。

学问重在力行,做一条,就得一条的利益。有一个比喻,“真龙得一滴水,可以遍雨一世界。”“真龙”指我们真实的德行,比如我们听到“夫子之道,忠恕而已矣”这句教诲,从此以后,我对人、对己宽恕、体恤,有同理心,设身处地为他人着想,不仅提升自己的德行,身边的人也会被感动。这是把夫子这句教诲变成了自己的思想言行,从此忠恕待人,“遍洒世界”。

我们再来看学习的次第。首先,要有信心,相信经典、相信圣贤、相信自己;进而去学习、落实他们的教诲,深入经典。所以学习的次第是:信、解、行、证。“学”是信、解;“习”是行;力行以后,德行提升了,这是证。然后内心充满喜悦,常生欢喜心,“不亦说乎?”

学习还有一个关键,就是“时”。《中庸》说“道也者,不可须臾离也”。要时时依教奉行,保持正念,保持学习的状态。否则“学如逆水行舟,不进则退”。要想进步,还要下定决心,宽为限,紧用功。

《中庸》强调慎独。即使一个人在独处的时候,还能完全依照经典中的教诲去做,这是真君子。《礼记·曲礼》说:“毋不敬。”意思是对一切人、一切事、一切物都要恭敬。一个真正有道德学问的人,是时时处处都保持这颗恭敬心,“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”。

接着经句讲,“有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”能与人切磋琢磨,向人介绍经典,他感到非常欢喜。假如别人对我们的行为不能理解,甚至还误会我们,也不会感到难过,这是君子风范。

《中庸》说:“素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难,行乎患难。”无论富贵贫贱、顺境逆境,都能保持平和仁慈的状态,不逃避、不退缩、不抱怨。

其实,当我们处在逆境时,很容易把责任推给他人,推给环境。我这么有能力,都是谁在嫉妒我、障碍我,让我没有机会发挥。事实上福田心耕,一个人的福气,是靠自己修来的,任何人都障碍不了。

《中庸》说:“射有似乎君子。失诸正鹄,反求诸其身”。君子立身处世就像射箭一样,射不中靶心,不会怨责是箭靶不正,而是反省自己,寻找改进的方法,提升自己的技术。“难行能行,难忍能忍”,逆境更能成就人。

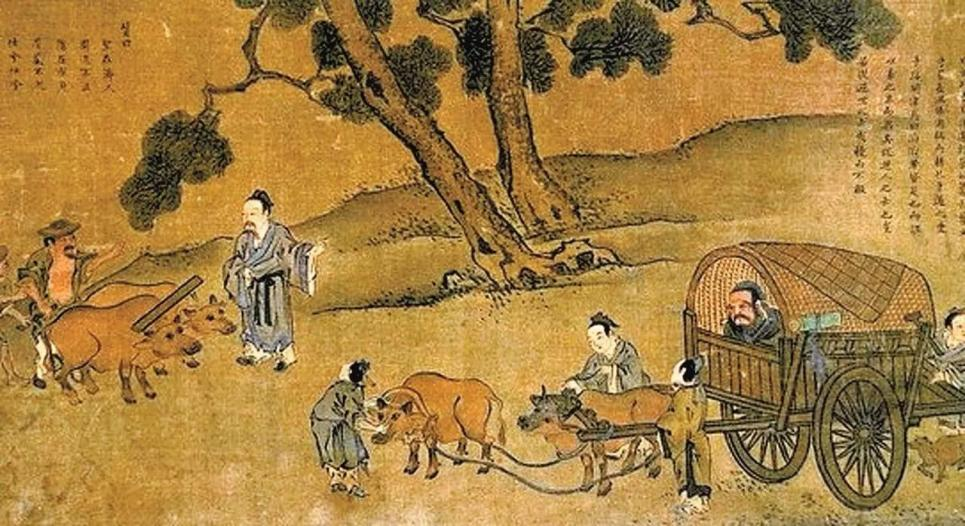

夫子周游列国十四年,没有一个国君任用他的思想、主张,虽不得任用,夫子依然从容。他退回书斋,以讲学为业,夫子教学的五年间,培养了三千弟子,七十二贤,德侔天地,道贯古今,世世代代的子孙都得到了利益。

所以《论语》强调“不患无位,患所以立”,不怕没有位置服务他人,只怕自己在遇到机会时,没有德行、能力来承担。所以“君子居易以俟命”,君子懂得安住当下,不抱怨、不忧虑,不断提升自己,等待天命的安排。

好了,今天就和您分享到这里,我们下期再会。

——整理自蔡老师《代代出圣贤的教育智慧》

原文:

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

《论语·学而第一》